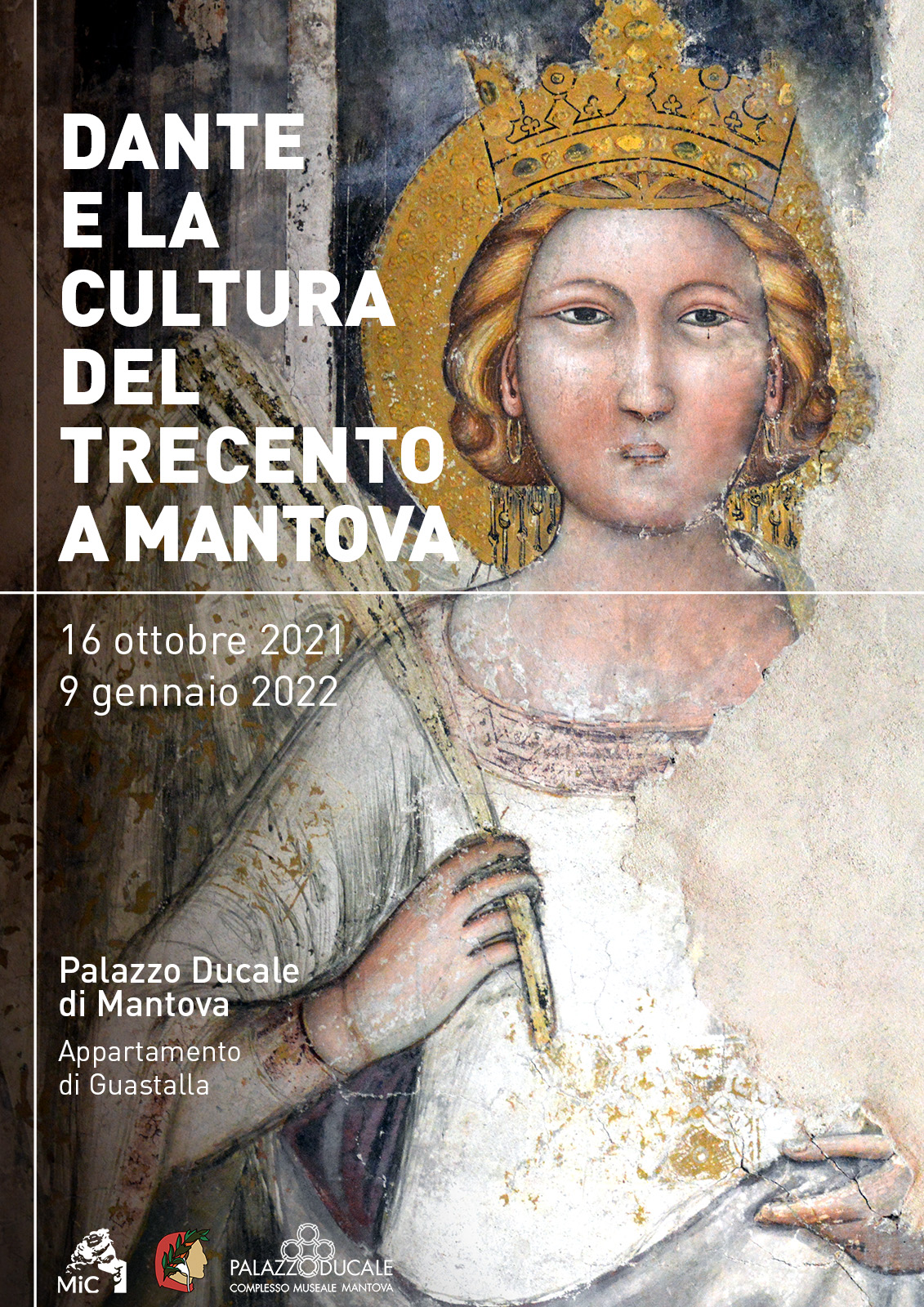

MANTOVA Tutta l’Italia celebra Dante a 700 anni dalla morte e Mantova non può mancare: sarà infatti protagonista con una mostra, organizzata da Palazzo Ducale all’interno del programma nazionale di celebrazioni del sommo poeta, intitolata “Dante e la cultura del Trecento a Mantova”. L’esposizione – la prima mai dedicata alle arti del XIV secolo della città – mette a fuoco la cultura letteraria e figurativa dei primi del Trecento: sono i decenni che videro Bonacolsi e Gonzaga avvicendarsi alla guida di una città pronta ad affermarsi nel panorama geopolitico del tempo, e che forse ospitò per un breve periodo il “ghibellin fuggiasco”.

Dante fu mai realmente a Mantova? Forse che sì, forse che no. C’è un passaggio della Quaestio de aqua et terra in cui appare l’inequivocabile frase “existente me Mantuae” (mentre ero a Mantova): se l’autore del manoscritto fosse davvero Dante – la circostanza è verosimile ma controversa – la questione sarebbe risolta. Altro discorso, invece, per la Divina Commedia: due copie manoscritte sono certamente presenti nella biblioteca dei Gonzaga, secondo l’inventario del 1407. D’altronde Mantova fu una delle tre città dove nel 1472 il capolavoro dantesco fu stampato per la prima volta: l’edizione, curata dagli umanisti Colombino Veronese e Filippo Nuvoloni, venne materialmente eseguita da Giorgio e Paolo Puzbach, originari di Magonza.

Diverse, in ogni caso, le opere della reggia che rimandano al sommo poeta: il suo ritratto in una lunetta della Galleria degli Specchi, nell’affresco attribuito alla bottega di Antonio Maria Viani; il calco in gesso ricavato nel 1921 (seicento anni dalla morte di Dante) dal bassorilievo del monumento funebre a Ravenna. Ma è naturalmente Virgilio il legame più stretto e di maggior suggestione con la città: il poeta latino è la guida di Dante attraverso Inferno e Purgatorio e nel XX canto gli rivela il mito della fondazione di Mantova. Tra i dannati, Dante scorge infatti l’indovina Manto, figlia del tebano Tiresia, che alla fine del suo girovagare approda in riva al Mincio; alla sua morte, il figlio Ocno fonda una città e la intitola alla madre. Questa – conclude Virgilio – è la vera origine di Mantova. A Palazzo Ducale, dal 16 ottobre 2021 al 9 gennaio 2022, testimonianze della cultura del Trecento e rimandi danteschi dialogheranno dunque all’interno della mostra.

L’esposizione sarà inoltre l’occasione per riprogettare interamente l’allestimento delle Sale dell’Appartamento di Guastalla in Corte Vecchia. Il progetto, a cura di GTRF Tortelli Frassoni Architetti Associati di Brescia, integrerà le opere già in Ducale con i prestiti provenienti da collezioni italiane e internazionali, permettendo di cogliere lo spirito del tempo e di ricostruire contesti dispersi nel corso dei secoli.

Suggestiva è la vicenda della Cappella Bonacolsi, luogo di culto privato collocato nella dimora dei primi “Capitani del Popolo” di Mantova, i cui affreschi strappati nel corso dell’Ottocento saranno in parte ricomposti, come nel caso del Matrimonio mistico di santa Caterina. La figura di santa Caterina con la Madonna e il Bambino, proprietà della mantovana Fondazione Freddi, verrà affiancata al San Leonardo del Willumsens Museum di Frederikssund (Danimarca). L’affresco è stato a lungo riferito al maestro Giotto. In mostra saranno inoltre esposti due straordinari codici in arrivo dalla Bibliothèque Nationale de France, con miniature di somma qualità, e dalla Biblioteca Nazionale Marciana. E naturalmente esemplari della Commedia: il manoscritto della Biblioteca Trivulziana di Milano, appartenuto alla famiglia mantovana dei Cavriani, e la prima edizione a stampa del capolavoro (1472) dalla Biblioteca Civica di Verona.